Nach dem Ende im Planverkehr war öfters die ganze Flotte

der Baureihe 403/404 im Bw München Hbf anzutreffen - beschäftigungslos,

aber wunderschön anzuschauen - Für große Ansicht Bild anklicken

Der ET 403 als Imageträger: Pendelfahrten zum 140 jährigen Jubiläum der Bahn, Briefmarke und DB- Werbeplakat

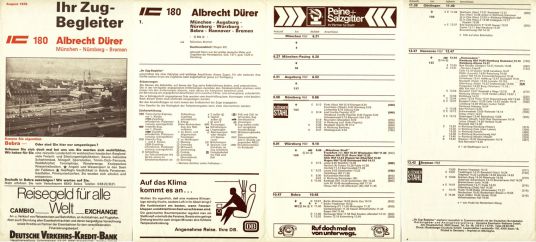

Fahrgastinformation "Ihr Zugbegleiter" - Für große Ansicht bitte anklicken

*** Eine umfangreichere Auflistung von Einsätzen ist im 403- Buch zu finden.

Vom 24.-27. Mai 79 fand im AW München-Freimann die Ausstellung "100 Jahre elektrische Eisenbahn" statt. Ein Besuchermagnet:

Zug 1- dreiteilig (403 001+404 101+403 002)

(Bild rechts)

Ironie des Schicksals:

Während die Ausstellungs-Besucher sich fragten, wann endlich mehr dieser eleganten Züge zum Einsatz kommen...fuhr am 26. Mai 79 ein ET 403 zum letzten Mal im Intercity Plandienst.

28. Mai 1979 - Der Sommerfahrplan mit Systemumstellung IC 79 tritt in Kraft.

Mit diesem Tag ging ein Experiment zu Ende, das rund 10 Jahre vorher begonnen hatte. Man war bei der DB zu der Erkenntnis gelangt, das bis auf Weiteres lokbespannte Züge für den schnellen Personenverkehr sinnvoller sind als ein nicht ausgegorenens Konzept eines Schnelltriebwagens, dem die wichtigste Grundlage fehlt - nämlich Neubaustrecken.

Faktoren, die zum "Aus" des ET 403 führten:

- Einführung der 2. Wagenklasse in der bis dahin nur erstklassigen InterCity-Zuggattung.

Der ET 403 ist ein reiner 1. Klasse -Zug. Die Idee eines Umbaus bzw. der Nachbau eines 2. Klasse

Mitteltriebwagens wurde angesichts der Kosten und des Prototypenstatus verworfen.

- Konkrete Planungen für einen antriebslosen Mittelwagen kamen zu spät.

- Das Triebwagenkonzept wurde als zu unflexibel für den laufenden Betrieb angesehen.

- Noch zu wenige Neu- und Ausbaustrecken für 200 km/h um die Vorteile eines Triebzuges

(wie z.B. schnelles Beschleunigen und Abbremsen) auch ausnutzen zu können.

Neben diesen mehr im System begründeten Faktoren, war der Triebzug natürlich auch nicht ausgereift:

- Der ET 403 war in der Anschaffung einfach zu teuer Ein vierteiliger Zug kostete ca. 6,7 Millonen DM.

Ein klarer Nachteil im Kosten/Nutzen-Vergleich zu lokbespannten Zügen.

- Viele "Sonderteile", die es nur bei dieser Baureihe gab.

- Der komplette Fehlschlag mit der eingebauten Neigetechnik. Außer den Konstruktionsmängeln

stellte sich auch heraus, daß 160 km/h in Kurvenfahrten völlig ausreichend war.

- Die Küche im ET 404 war kleiner als in anderen WR und die Gerätschaften anders platziert - Das

erschwerte dem Personal das Arbeiten teilweise ganz erheblich.

Die Konzeption eines kurzen Triebzuges auf Basis der TEE-Vorgaben, wie z.B. mit dem personalintensiven Speisewagen ging nicht auf. So war die Baureihe 403/404 auf der einen Seite Ihrer Zeit zu weit voraus, auf der anderen Seite gerade im technischen Bereich (Stichwort Drehstromtechnik) schnell veraltet.

Mit der Auslieferung der ersten fünf Prototypen der "Universallok" 120 verloren die ET 403 auch Ihren Status als die "modernsten Fahrzeuge" auf deutschen Schienen (Die BR 111 mal ausgeklammert).

Schon bei der Internationalen Verkehrsausstellung (IVA) 1979 spielte der 403 keinerlei Rolle mehr.

Zunehmend wurde die Baureihe 403/404 als "Stiefkind" betrachtet.

Auch als Baumuster für einen zukünftigen Hochgeschwindigkeitszug war der ET 403 nicht mehr gefragt, da sich in einer Studie eine Triebkopflösung für den späteren ICE durchgesetzt hatte. Erst beim ICE 3 kam man wieder auf das Konzept des verteilten Antriebes wie im ET 403 zurück.

Für die gerade mal fünf Jahre alten Triebzüge der Baureihe 403/404 begann nun ebenfalls ein neuer Zeitabschnitt. Auf die Dächer von zwei Endwagen (403 004, 006) wurden SBB-Stromabnehmer mit schmalem Schleifstück dauerhaft montiert.

So konnte man jetzt im Tourismusverkehr nicht nur nach Östereich sondern auch in die Schweiz fahren...

Betrieb 1977 - 1979:

Betrieb 1975 / 1976:

Durch den Planbetrieb und die Sonderfahrten waren die ET 403 quasi voll ausgelastet.

Im November 1978 wurde an 85 Betriebstagen gefahren (bei Maximum 90 Tagen) mit durchschnittlich

13,9 Stunden Einsatzzeit(!).

Nach außen hin noch der "Zug der Zukunft", begann der Stern des ET 403 aber bereits zu sinken.

Im Jahr 1978 begann die DB das "integrierte Bedienungssystem" zu entwickeln, das die Grund- und Gesamtkonstruktion des einstündigen IC- Taktsystems mit zwei Klassen darstellte (IC 79).

Weil nur 1. Klasse, suchte man ein neues Betätigungsfeld für die Züge. So dachte man über einen Einsatz zwischen Hamburg und München nach, die der Zuggattung nach logischerweise jetzt ein TEE sein musste - hier der TEE 81/80 "Diamant". Eine andere Variante wäre der TEE 91/90 "Roland" (Bremen - Frankfurt -Stuttgart) gewesen. Für die neuen Verbindungen waren auch die dann sinnvollen Umbeheimatungen nach Hamburg bzw. Plochingen im Gespräch.

Letztendlich wurde der Plan im November 78 zu den Akten gelegt - die DB entschloß sich, die ET 403 nur noch im Tourismusverkehr einzusetzen, den man zu dieser Zeit stark ausbaute.

Anm.: Ob bei einem Einsatz als TEE die Schrift-Embleme "IC" mit Blechschildern abgedeckt werden sollten, konnte die Redaktion noch nicht ermitteln (Salute VT 11.5!) :-J

Schematische Streckenführung und ein ET 403 im IC-Vorlaufbetrieb April 74 in Nürnberg - Für große Ansicht Bilder anklicken

Sondereinsätze 1975/76:

Mit seiner luxuriösen Ausstattung und dem futuristischen Design wurde der ET 403 neben dem Plandienst im IC-Verkehr als "Zug der Zukunft" gerne für Bahn-Feste, DB-Leistungsschauen und in zunehmenden Maße auch für Sonderfahrten (vorwiegend an Wochenenden) eingesetzt:

einige Daten und Anlässe: (*** siehe Fußnote)

8. -11. Mai 75: Fahrzeugausstellung des BZA Minden (Zug 1)

4./ 15. Juni 75: Sonderfahrten in Baden-Würtemberg (u.a.Schwäbisch Gmünd - Stuttgart - Geislingen)

(inkl. Fahrt München - Schwäbisch Gmünd zur DB Sonderschau)

7. Dezember 75: Jubiläum "140 Jahre deutsche Eisenbahn" - Pendelfahrten Nürnberg - Fürth

28. März 76: Sonderfahrt nach Nürnberg - auf KBS 944 (Gars-Rosenheim) im Schlepp einer Diesellok BR 211

27. Juni 76: Sonderfahrt nach Östereich (? - Salzburg - Bischofshofen -?)

27. September 76: Sonderfahrt (Zug 2) von ? nach Oberammergau

Herbst 76: DB Leistungsschau in Konstanz /14 Pendelfahrten Konstanz - Singen (genaues Datum?)

7. -9. Oktober 76: Sonderfahrt (Zug 3) Frankfurt - Interlaken und Brig /Rhônetal (Schweiz) mit

montiertem SBB-Pantografen.

21. Oktober 76: Sonderfahrt von ? nach Oberammergau

Jahreswechsel 76/77: Sonderfahrt München - Basel (Zug 1, IC 17682)

Zum Winterfahrplan 1976/77 wurde der eintägige Umlauf am Wochenende eingestellt und die ET 403 nur noch von Mo. bis Fr. im Planbetrieb eingesetzt.

Das Jahr 1977 war auch geprägt von technischen Versuchen an und mit den Zügen:

- Um den Kurvenverlauf zu verbessern und die Beanspruchung von Spurkranz und Schiene zu minimieren,

waren ab April alle 3 Züge im AW Stuttgart Bad Cannstatt.

- Mit Zug 1 fanden im Juni Hochgeschwindigkeitsmessfahrten im Auftrag des BZA Minden auf der

Strecke München - Augsburg statt.

- Zug 3 bekam nach März 75 bereits im November 77(!) die zweite HU, da der Kilometergrenzwert von

600.000 km bereits überschritten war.

- Ebenfalls im November (15.11.77) gab es Testfahrten einer zweiteiligen Garnitur (403 003 und 403 006)

zwischen München und Augsburg.

- Als "Sommer-Problem" erwiesen sich die schrägen und unbedampften Frontscheiben, die durch

Sonneneinfall eine starke Erwärmung des Führerstands hervorriefen. Für Temperaturmessungen war der

403 003 Ende November bis 6. Dezember deswegen zu Gast in der Klimakammer Wien-Arsenal.

Einige Probleme gab es immer wieder mit überhitzen Bremswiderständen - So am 19. Juli 77, wo zwischen Dörverden und Eystrup Rauchentwicklung die Fahrt des IC 187 stoppte. Nach Abschalten der Fahrleitung und Löschung des Brandes durch das Zugpersonal mußten die Reisenden eine Stunde warten bis die 140 656 die Garnitur nach Hannover schleppte, wo ein Ersatzzug bereitstand.

Auch am 21. Februar 1978 war der IC 187 betroffen - Diesmal war bei Eichenberg ein Fahrmotor des 404 102 in Brand geraten. Wegen eines weiteren Schadens an einem 403 verkehrte am 23. Mai der "reguläre" Ersatzzug mit 103-Bespannung als IC 182/189.

Aufgrund des gestiegenen Fahrgastaufkommens fuhr man den IC 180/187 im Winter 77 sowie Montags + Freitags ab 1978 regelmäßig fünfteilig (plus ein 404.0), wie aus den Zugbildungsplänen (ZpAR) ersichtlich ist. Interessant auch der Ersatzplan bei Ausfall der ET 403:

Der Anfang vom Ende:

Trotz der überzeugenden Ausstattung, den Fahreigenschaften, des Designs und dem großem Anklang bei den Fahrgästen erfolgte keine Serienbestellung des ET 403. Auch die umfangreichen Tests und der für einen Versuchsträger relativ störungsfreie Betrieb änderte daran nichts.

Der Triebzug passte einfach nur bedingt mit der betrieblichen Realität der 1970er Jahre zusammen.

Bereits bei der Bestellung wurde der normale Wagenzug mit Lok-Bespannung für den IC-Verkehr favorisiert, da die notwendige Handhabung bekannt war, besser passte und kostengünstiger war. Dazu kam dann ab dem Sommer 76 die testweise Einführung der zweiten Wagenklasse in weiteren IC-Zügen auf der gleichen Strecke (München-Bremen). Das neue Angebot wurde gut angenommen, jedoch standen noch nicht genug Wagen bereit. Daher wurde 1976 des Öfteren in den IC 180 /187 ein zusätzlicher Großraumwagen 404.0 eingestellt. Der in München stehende Reservezug hatte dadurch nur noch drei Wagen, die allerdings kaum eingesetzt wurden, wobei für weitere Großraummittelwagen sehr wohl Bedarf bestanden hätte.

Es wurden daher Überlegungen angestellt, einen nichtangetriebenen Mittelwagen nachzubauen.

Sondereinsätze:

Durch den Wegfall des Wochenendumlaufes setzte die Bundesbahn die ET 403 immer öfter für Sonder-fahrten ein, die ab 1978 sprunghaft anstiegen. Gerade im Sonderverkehr war die Resonanz der Fahrgäste sehr gut, und so fungierte der 'Schnelltriebzug' auch weiter als "Das Paradepferd" der DB.

einige Daten und Anlässe: (*** siehe Fußnote)

27. Februar 77: Sonderfahrt (Zug 2) von München? nach Ruhpolding

1. April 77: 70 Jahre BZA-Ämter München und Minden (403 im AW München-Freimann ausgestellt)

22. April 77: Fahrt (Zug3) nach Koblenz und Pressefahrten Koblenz - Bingerbrück ...danach...

23./24. April 77: Bahnhofsfest "75 Jahre Koblenz" - Kurs: Koblenz-Neuwied-Niederlahnstein-Koblenz

21. Mai 77: "Buga-Einsatz"- Peißenberg - Stuttgart (9teilig)

18. Juni 77: Bad Tölz - Stuttgart + retour (8teilig - Zug 2+3) Bad Tölz-München mit Vorspann BR 218

9. Juli 77: "Buga-Einsatz" - Herrsching - Stuttgart (9teilig)

10/11. September 77: Sonderfahrten zwischen Essen und Dortmund (Essener Woche E 77)

8. /9. Oktober 77: 50 Jahre AW München-Freimann - Tage der offenen Tür

5. März 78: Sonderfahrt zwischen Hamm und Dortmund

8./9. April 78: Pendelfahrten zum Tag der offenen Tür in Reutlingen

15./16. April 78: Leistungsschau in Köln (Zug 1)

29. April 78: München - Neustadt (Weinstraße) + retour

30. April 78: Erlangen-Garmisch-Mittenwald + retour

1. Mai 78: Erlangen-Würzburg-Heidelberg + retour

13. Mai 78: Tuttlingen - Kufstein (Retour am 15. Mai)

20. Mai 78: München-Prien (5teilig)

27. Mai 78: Peißenberg - Ludwigsburg

11. Juni 78: Bahnhofsfest - Pendelverkehr zwischen Landshut und Freising (Zug1 -5teilig)

17./18. Juni 78: Fahrzeugschau in Erding (750jähriges Stadtfest) (Zug 1)

27.-29. August 78: Tag der offenen Tür Essen Hbf (Essener Woche 78) - Zug 2 mit Rundfahrten

10. September 78: Schweiz (Interlaken?)

30. September 78: Bahnhofsfest in Stuttgart zum S-Bahn-Start

8. Oktober 78: Wien-West (Zug 2)

Anm.: Einsätze ab 1979 sind im nächsten Kapitel (Einsatz im Sonderreiseverkehr) aufgelistet.

Probleme:

1975 stellte man bei einem Wagen leichte Rahmenverziehungen fest, weswegen alle Züge ins AW Cannstatt mussten.

Der Grund lag in der teilweise erheblichen Laufunruhe und Eigenschwingungsfrequenzen der Wagenkästen begründet, weswegen der 403er auch den Spitznamen "Zitteraal" bekam. Für einen ruhigen Lauf mussten 4 Jahre lang Versuche an Zug 1 durchgeführt werden. Die Höchstgeschwindigkeit bei den Einheiten 2 und 3, die bis 1977 ohne die Drehhemmung fuhren, wurde dabei auf 160 km/h heruntergesetzt.

Aus den Betriebsunterlagen geht klar hervor, daß die Baureihe 403/404 hauptsächlich als Versuchsträger diente und man mit Ausfällen und Störungen im Regelbetrieb rechnete.

Bereits in den ZpAR wurde ein 403-Ersatzzug festgelegt, der i.d.R. aus 103ern des Bw Hamburg-Eidelstedt und 4 Wagen bestand, die im Bww München-Pasing hinterstellt waren.

Ein Defekt ereignete sich beispielsweise am 24. Februar 1975. Während der Abfahrt aus Bremen sprang bei einem Speisewagen des IC 182 die Tür auf und nach erfolgter Schnellbremsung konnte der Zug nicht mehr in Gang gebracht werden. Der Ersatzzug bestand aus der 103 199 mit einem(!) TEE-Wagen, ab Hannover

aus 2 Wagen. Ein ganz ähnlicher Defekt passierte auf den Tag genau 3 Monate später nocheinmal.

Ab 18. November 1974 fuhr man auf zwei Abschnitten zwischen München und Donauwörth fahrplanmäßig 200 km/h mit LZB im Probebetrieb. Ansonsten konnte die planmäßige Höchstgeschwindigkeit nur in einem Abschnitt zwischen Hannover und Bremen gefahren werden. Als Zuckerl gabs für die Fahrgäste dann eine Durchsage über das Erreichen der "Reisehöchstgeschwindigkeit".

Im März 1975 war Zug 3 zur ersten großen HU im AW Bad Cannstatt. Die Einheit hatte in den 10 Monaten nach Indienststellung bereits 308.000 km ohne nennenswerte Probleme zurückgelegt.

Die durchschnittliche Tageskilometerleistung der eingesetzten Garnituren war herausragend und lag mit 1514 km/Tag deutlich höher als bei den sonst an der Spitze liegenden 103ern.

Einsatz-Strecke:

Der Einsatz auf der IC-Linie 4 zwischen München und Bremen hatte Vor- und Nachteile.

Gut war, das die Strecke weniger Fahrgäste aufwies, so das bei Problemen auch weniger Zugreisende betroffen waren. Außerdem kam man dadurch in der Anfangszeit nicht groß in die Verlegenheit, die Züge wegen zu weniger Plätze durch den lokbespannten Ersatzzug zu ersetzten.

Es waren einfach insgesamt zu wenig Fahrzeuge vorhanden, die den nötigen Spielraum auf Umläufen mit vielen Fahrgästen geboten hätten.

Durch die Relation München-Bremen konnte ein Vorteil der 403er jedoch nicht genutzt werden:

Die kurzen Wendezeiten in Kopfbahnhöfen, denn damals gab es noch keine IC-Steuerwagen.

Eine gute Relation dafür wäre daher z.B München - Stuttgart - Frankfurt - Köln gewesen. Einzig in Nürnberg gab es auf der Fahrt nach Bremen durch die gegebenen Gleisverbindungen ein Richtungswechsel.

Umläufe

Für den regulären Plan-Betrieb wurden üblicherweise die Einheiten 2 und 3 eingesetzt, während Zug 1 als Reserve und für Sondereinsätze im Bw München bereitstand.

Anm. Richtigerweise müssten die IC-Züge als "ICt" ('t' für Triebwagen) bezeichnet werden. Ich verzichte hier mal darauf - So ist es flüssiger zu lesen...

Montag bis Freitag:

IC 180 „Albrecht Dürer“ München ab 6.23 Uhr – Bremen an 13.41 Uhr

IC 187 „Albrecht Dürer“ Bremen ab 14.12 Uhr – München an 21.36 Uhr

IC 182 „Hermes“ München ab 8.19 Uhr – Bremen an 15.51 Uhr

IC 189 „Hermes“ Bremen ab 16.23 Uhr – München an 23.48 Uhr

Samstag:

IC 182 „Hermes“ München ab 8.19 Uhr – Bremen an 15.51 Uhr (In Bremen "403-Übernachtung")

Sonntag:

IC 189 „Hermes“ Bremen ab 16.23 Uhr – München an 23.48 Uhr

Äquivalent zu den Zügen der Baureihe 601 mit den be- rühmten "TEE"-Signets wurden die ET 403 mit dem noch jungen "Intercity"-Logo verziert. Das über den vorderen Einstiegstüren der Endwagen aufgebrachte IC-Signet passte hervorragend zur Dynamik und dem windschnittigen Design der neuen Baureihe.

Nach rund 5 Jahren Entwicklung, Bau und Tests war es soweit: Zu Beginn des Winterfahrplanes 1974/1975, am 29. September 1974 starteten die ET 403 in den regelmäßigen Intercity-Dienst.

Der als "Komponenten-Erprobungsträger" gebaute ET 403 lieferte unter den gegebenen Bedingungen gute Leistungen im Regelverkehr ab, als Image-Träger der DB und bei Sondereinsätzen genoß er großen Zuspruch bei den Fahrgästen und in der Öffentlichkeit. Der oft als "Urvater der ICE-Züge" titulierte ET 403 passte allerdings nicht zur damaligen betrieblichen Realität. Unter anderem auch deshalb dauerte diese "erste Karriere" der Baureihe 403/404 nur viereinhalb Jahre...

3. Die ET 403 im Einsatz als Intercitys (1974 bis 1979)

Copyright PM 2022