403+404+404+403 (Grundeinheit)

Avm+ARm+Apm+Avm

Bo’Bo‘+Bo’Bo‘+Bo’Bo‘+Bo’Bo‘

200 km/h

Einphasenwechselstrom 15 kV, 16 2/3 Hz

1435 mm

109,22 m

27,45 m

27,16 m

19 m

2795 mm

1300 mm

2 Radsätze, luftgefedert

2600 mm

1050 mm

235,7 t

14,7 Mp

4 x 4= 16 Mischstrommotoren

16 x 240 kW = 3840 kW (bei 139 km/h , 81 % Erregerzustand)

20,2 Mp

6.000 kW

24,7 Mp

10.000 kW

KE-(P)R-A-E-Mg

Thyristor-Anschnittsteuerung

einseitiger Gummiring-Kardangelenkantrieb

AFB, Zeit-Zeit Sifa, Indusi I60, LZB 100, ZBF

für Gesamtansicht anklicken

Schlingerdämpfer:

Bedingt durch die Luftfederung war zwischen

120 km/h und 160 km/h eine starke Laufunruhe vorhanden. Mit angebauten hydraulischen Schlingerdämpfern bei Zug 1 musste bis 1977 getestet werden, ehe man das Problem in den Griff bekam und dann auch die beiden anderen Garnituren mit der Drehhemmung ausstattete.

Bei der Entwicklung der Firma Boge wird der Längsausgleich mittels durch Kolben getrennte Ölkammern, die über Kreuz verbunden sind realisiert.

Lage der Pantografen - Für große Ansicht bitte anklicken

ET 403 mit 2 Stromabnehmern (SBB-Panto unten)

Für Gesamtbild bitte anklicken

Hauptransformator:

Im Vergleich zum ET 420 sind die Trafos wesentlich leichter und leistungsfähiger. Die an der Primärwicklung anliegenden 15 kV werden auf zwei getrennte Sekundärwicklungen verteilt. An die Sekundärseite angeschlossen: Je ein Stromrichter mit unsymmetrisch halbgesteuerter Brückenschaltung, die auf der Gleichstromseite in Reihe geschaltet sind. Für den Fahrstrom ist für je zwei Fahrmotoren eine Glättungsdrossel eingebaut. Desweiteren gibt es eine Anzapfung von 1000 V für die Klimaanlage und eine weitere Sekundärwicklung für die Fremderregung und Hilfsbetriebe.

Hauptstromplan:

zum Vergrößern Bild anklicken

zum Vergrößern Bild anklicken

Schlußanmerkung:

Die Informationen für diese Dokumentation stammen hauptsächlich aus gesammelten Werksunterlagen.

Ich habe den Text hier bewußt kurz gehalten. Für mehr Details empfehle ich die sehr gelungene ET 403-Beschreibung von Ulrich Günther und Mark Schäfer auf reisezugwagen.eu.

Noch wesentlich umfangreicher ist die technische Beschreibung natürlich im EK-Baureihen-Buch ;)

Steuer- und Sicherheitseinrichtungen:

- Automatische Fahr- und Bremssteuerung (AFB) (Vorgabe eines Geschwindigkeits-Soll-Wertes

durch Tz-Führer oder Linienzugbeeinflussung)

- Zeit-Zeit Sicherheitsfahrschaltung(Sifa) über Druckknauf und Fußpedal

- Induktive Zugbeeinflussung (Indusi I60) (bringt den Zug zum Stehen, wenn der Tz- Führer

Signalbefehle unbeachtet läßt)

- Linienzugbeeinflussung (LZB 100) (zentral gesteuertes Fahren mit programmierten Abläufen)

- Zugbahnfunk (ZBF) (Verbindung zu Leitstellen und Fahrdienstleitern der Bahnhöfe)

Sonstige elektrische Einrichtungen:

- Klimaanlage: Jeder Wagen verfügt über eine zweikanalige Klimaanlage.

Neben den Fahrgasträumen sind auch Küche, WCs und der Führerraum angeschlossen.

Luftleistung: 2000 m³/h.

- Küche: zwei Mikrowellenherde, Elektroherd, Auftauherde, Kühlschränke, Kaffeemaschine.

- Beleuchtung: 110 V Leuchtstofflampen, Leseleuchten, indirekte Leuchten im Speiseraum.

- Lautsprecheranlage: Bedienung vom Führerstand oder Sekretariat aus.

- Zugtelefon: Über Zugpostfunk, auch ankommende Gespräche möglich.

- Zentrale Türschließeinrichtung: Bedienung vom Führerstand aus.

- Brandmeldeanlage mit Fühlern in den Bodenwannen.

- Achslagertemperaturüberwachung.

Bremsen:

Ein ET403 verfügt über insgesamt fünf Bremssysteme bzw. Bremsarten:

Als Betriebsbremse fungiert die elektrische Widerstandsbremse plus Druckluft-Ergänzungsbremse.

Bei der Widerstandbremse werden die Fahrmotoren als Generatoren betrieben und so die Geschwindigkeit verringert. Der produzierte Strom wird in elektrischen Widerständen abgebaut, deren Erwärmung bei anderen Fahrzeugen wie dem ET 420 zur Beheizung des Fahrgastraumes genutzt wird. Durch den Einsatz der Klimaanlage ist das beim ET 403 nicht nötig und so sind hier die Bremswiderstände offen auf dem Dach montiert und werden durch den Fahrtwind gekühlt.

Bei abnehmender Geschwindigkeit verliert die Widerstandsbremse an Wirkung. Daher wird ab ca. 145 km/h die elektropneumatische Druckluft-Ergänzungsbremse zugeschaltet.

Die größte elektrische Bremskraft beträgt 24,8 Mp, die höchste Leistung 10.000 kW.

Zielbremsverzögerung von 200 auf 0 km/h = 0,7 m/s²

Größte mittlere Bremsverzögerung von 200 auf 0 km/h = 0,9 m/s²

Damit läßt sich ein vollbesetzter ET 403 mit 200 km/h Geschwindigkeit nach einer Minute und 1.650 Metern zum Stillstand bringen.

Als Sicherheitsbremse des Triebzuges ist ein mehrlösiges Druckluft-Scheibenbremssystem mit automatischer Lastabsenkung und Gleitschutzregelung eingebaut. Jedes Rad eines ET 403 verfügt über eine beidseitige Stahlgußbremsscheibe.

Mit der Druckluftbremse allein sind bis zu 0,95 m/s² Verzögerung möglich.

Zusammen mit der Magnetschienenbremse, die nicht der Rad/Schienen-Haftung unterliegt, sind die größten Bremsverzögerungen möglich. Die pro Drehgestell je zwei Bremsmagnete werden im Ereignisfall durch Druckluft an die Schienen gebracht, und das aufgebaute Magnetfeld zieht den Magneten fest an die Schiene und bremst das Fahrzeug.

Bei Schnell- bzw. Zwangsbremsungen bewirkt das Zusammenspiel von Druckluft- und Magnetschienenbremse eine maximale Bremsverzögerung von 1,25 m /s²

Anm. : 1,25 m/s² Verzögerung ist schon heftig… eine kleine Geschichte dazu gibt’s hier

Zur Sicherung eines abgestellten Zuges hat jeder Wagen eine Handbremse. Die jeweilige Bedienung ist den Mittelwagen von Schaltschränken aus, in den Endwagen vom Führerstand aus möglich.

Durch die ebenfalls vom ET 420 übernommene Thyristor-Anschnittsteuerung beschleunigt der ET 403 völlig ruckfrei und gleichmäßig.

Für die ab Anfang der 1960er Jahre entwickelte Thyristorsteuerung wurden viele Versuche, z.B. mit dem Triebzug ET 25 020 durchgeführt. Die neuartige Antriebssteuerung hatte aber auch den Nachteil einer hohen Blindleistung. So mußten sowohl im Stromnetz als auch an den Fahrzeugen Modifikationen vorgenommen werden, bevor ein sicherer und zuverlässiger Betrieb möglich wurde.

Anm.: Durch die baugleiche Motor- und Steuer-Technik ist auch der Sound eines ET 403 dem ET 420 sehr ähnlich, aber natürlich „erhabener“ ;). Einen 403er beschleunigen zu sehen und zu hören war für mich immer das Erlebnis einer Kombination von Eleganz und Kraft.

Fahrmotoren und Steuerung:

Die elektrischen Motoren des ET 403 sind eine Adaption der ET 420 Motoren:

Vierpolige Mischstrom-Reihenschlussmotoren mit Wendepol- und Kompensationswicklungen.

- Pro Motor eine Leistungssteigerung von 200 kw auf 240 kw (durch höhere Motorspannung)

- Dadurch erhöhte Zug- und Bremskraft, Dauerlast und Kurzzeitlast möglich

- Einseitiger Gummi-Kardangelenkantrieb statt Tatzlagerantrieb

- Motorritzel 36 Zähne, Großzahnrad 109 Zähne

Durch die Leistungssteigerung der Motoren ergeben sich die sehr guten Beschleunigungswerte des ET 403.

0-110 km/h = 0,7 m/s²

110-200 Km/h = 0,45 m /s²

0-200 km/h = 0,6 m/s² (mittlere Beschleunigung)

Damit kann der Triebzug aus dem Stand in 2 Minuten auf 200 km/h beschleunigen – bei einer zurückgelegten Stecke von knapp 4,2 Kilometern.

Hilfseinrichtungen:

- Drehstrombordnetz (50 Hz,220 V)

- Hilfsbetriebenetz (16 2/3 Hz, 205 und 110 V)

- Extra Trafo für die Kücheneinrichtung (35 kVA, 220 und 1000 V)

Stromzuführung:

Auf jedem Endtriebwagen sind Einholm-Stromabnehmer mit Dreipunktabstützung der Bauart SBS 70/25

mit Doppelschleifstück und Schnellfahrwippe montiert. Zusätzlich ist Platz für den Einbau eines SBB-Stromabnehmers vorgesehen. Für den Einsatz im Sonderreiseverkehr von 1979 bis Ende 1981 waren diese bei den Triebwagen 403 004 und 403 006 dauerhaft montiert - Der 403 002 besaß hingegen nur zeitweise einen zusätzlichen Stromabnehmer.

Die Stromzuführung der Mittelwagen erfolgt über eine durch automatische Hochspannungskupplungen verbundene Dachleitung. Zusätzlich sind noch manuell bedienbare Trennschalter für den Störungsfall vorhanden.

B. Elektrischer Teil:

Die elektrische Anlage der Baureihe 403/404 basiert auf dem ET 420 (1.-3. Bauserie). Für die geforderte höhere Leistung mussten die einzelnen Komponenten jedoch angepasst werden.

Wie beim 420er sind die Bauteile hauptsächlich in den Bodenwannen der Wagen eingebaut, wobei jeder Wagen eine in sich abgeschlossene elektrische Anlage besitzt. Die Konstrukteure mußten wegen der geforderten Gewichtsverteilung einige Zeit rumprobieren, bis die richtigen Plätze für Trafos oder Klimaanlagen feststanden.

A. Wagenbaulicher Teil:

Innenausstattung:

Die Ausstattung wurde in TEE-Komfortstufe (nur 1. Klasse) ausgeführt mit insgesamt 183 Plätzen, davon 24 im Speiseraum. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Schalldämmung wegen der unter den Wagen installierten Komponenten wie Fahrmotoren und Klimaanlagen. Bei der Inneneinrichtung nahm man folgende Aufteilung bei einem vierteiligen Zug vor:

Endtriebwagen 403:

45 Abteil-Plätze, aufgeteilt in sechs Abteile mit 6 Sitzen plus ein 5-Platz und 4-Platz-Abteil – dazu noch Führerraum und ein WC am Wagenende. Die 5 bzw. 4 Sitz-Abteile waren aufgrund des benötigten Platzes für Schaltschränke notwendig. Die Sitze samt Kopfstützen konnten durch verrutschen in eine Ruheposition gebracht werden.

Mitteltriebwagen 404.0:

Als Großraumwagen eingerichtet mit 2+1 Sitzreihen (51 Plätze) und WC an beiden Wagenenden. Die ein-zelnen Sitze waren je nach Fahrtrichtung drehbar und mit Ruhefunktion. Klapptische in den Rückenlehnen.

Mitteltriebwagen 404.1:

In dem Halbspeisewagen waren sowohl die Küche inklusiv Anrichte und angeschlossenem Vorratsraum untergebracht, als auch der Speiseraum mit 24 Plätzen. Desweiteren ein Großraumabteil mit 18 nicht drehbaren Sitzen, die aber bei Bedarf mit Stecktischen versehen werden konnten und so eine Erweiterung des Speiseraumes zuließen. Zusätzlich waren in dem Wagen ein Zugsekretariat, eine Telefonzelle und eine Personaltoilette vorhanden.

Die Tischbeleuchtung im Speiseraum

erfolgte durch neuartige Plexiglas-Prismen.

Die Lichtquelle war unter dem Tisch verborgen

und beleuchtete durch die Umlenkung

indirekt die Tischfläche.

Anm.: Eleganz im Detail- hat jemand von

der Lampe ein Farbbild bei Nacht?

Die Innengestaltung entsprach einer Weiterentwicklung der „Rheingold“-Wagen. Vorherrschende Farben waren hier allerdings hellgrau und orange.

Die Innenverkleidungen wurden beim ET 403 erstmals aus Glasfaser-verstärktem Kunststoff (GFK) gefertigt.

Die Abteilquerwände waren beflockt und daher angenehm weich, der Teppichboden orangerot. Die Sitzbezüge aus Kunstfaser-Woll-Gewebe waren in verschiedenen Rot- und Orange-Variationen gehalten. Im Gegensatz dazu wurde der Speiseraum in gestreiftem Eschefurnier ausgeführt, mit Sitzbezügen aus schwarzviolettem Leder. Die durchgehenden Lichtleisten über den Fenstern wurden außen in rot gehalten.

Weitere Einrichtungen waren eine Datumsanzeige im Speiseraum, Orientierungstafeln mit dem Grundriss des jeweiligen Wagens, Bildzeichen in den Gängen zum besseren Auffinden von WC, Restaurant, Sekretariat und Telefon. In den Abteilen befanden sich Bedienungselemente für Beleuchtung und Lautsprecher über den Türen sowie ein Temperaturregler unter dem Fenster.

In jedem Abteil waren Müllbehälter, in den Sitzen des Großraumabteils klappbare Aschenbecher und im ganzen Zug Gepäckablagen über den Sitzen vorhanden.

Türen und Fenster:

Die Einstiegstüren sind elektro-pneumatisch gesteuerte Schwenkschiebetüren und können vom Führerraum aus zentral ent- und verriegelt werden. Die unterste Trittstufe für Bahnsteighöhen von 380 mm über SO wird mit der Türbedienung automatisch aus- oder eingeklappt.

Der Halbspeisewagen ist mit zwei Ladetüren im Bereich der Küche versehen.

Nahezu alle Fenster des ET 403/404 sind mit goldbedampften Scheiben aus Verbundglas versehen. Ausnahme: Die zwei großen Frontscheiben der Endwagen, die nicht bedampft aber beheizbar sind.

Wegen der Innenraum-Klimatisierung verzichtete man auf Öffnungsmöglichkeiten.

Einzig die zwei kleineren Drehfenster in jedem Führerstand lassen sich nach innen hin öffnen.

Farbgebung:

Die Farbgebung des Zuges entsprach in Teilen dem damaligen „Popfarben“-Konzept der DB wobei man für den ET 403 eine einzigartige Farbgebung haben wollte.

Das dunkle Fensterband bewirkt eine optische „Verschmelzung“ der verschiedenen Fenstergrößen und –abstände zueinander. Die orangenen Zierstreifen unter- und oberhalb der Fensterreihe sollten Schnelligkeit bei gleichzeitig hohem Komfort signalisieren und den Charakter und die Dynamik des Zuges unterstreichen.

Verwendete Farben außen:

- Bodengruppe: schwarzgrau (RAL 7021)

- Wagenkörper: kieselgrau (RAL 7032)

- Fensterband: schwarzbraun (RAL 8022), aufgehellt 50:1 mit blutorange (RAL 2002)

- Zierstreifen: blutorange (RAL 2002) 1:1 gemischt mit reinorange (RAL 2004)

Die Entwicklung der Form- und Farbgebung ist im Artikel zum ET 403-Design genau beschieben - click hier

Zug- und Stoßvorrichtung /Übergänge:

Wegen der GSt-Einrichtung und geforderter Mehrfach-Traktionsfähigkeit wurden sowohl zwischen den Wagen als auch vorne und hinten selbsttätige Scharfenberg-Mittelpufferkupplungen verwendet.

In Anpassung der Steuerleitungen die gleichen Kupplungen wie beim ET 420.

Die Kupplungen an den Zug-Enden können zum Schutz mit Abdeckhauben versehen werden.

Elektrische bedienbare Türen und Gummiwulst-

Übergänge mit beweglichen Trittbrücken schließen die Wagen ab.

Aktive (gleisbogenabhängige) Wagenkastensteuerung (GSt)

Erstmals wollte man bei dem ET 403 die GSt für den Intercity–Betrieb nutzen, um mit dem Triebzug auch auf kurvenreichen Altbaustrecken kürzere Fahrzeiten zu erreichen.

Die von Knorr-Bremse entwickelte Luftfeder-GSt wurde zunächst in Dieseltriebzugen der Baureihe 624 (später 634) ab 1968 getestet.

Die Neigung erzeugte man durch Be- und Entlüftung der Luftfedern in den Drehgestellen. Die Steuerung im ET 403 erfolgte durch Kreisel und Pendel, die bei Querbeschleunigungen von mehr als 0,35 m/s² und 90 km/h Geschwindigkeit Kompressoren zum Umverteilen der Luftmassen von bogeninnen nach bogenaußen in Gang setzten. Der Wagenquerschnitt ist konisch angelegt, um bei GSt-Kurvenfahrten mit Zugbegegnungen innerhalb des Begrenzungsprofiles zu bleiben. Da die Stromabnehmer starr und ohne ausgleichende Nachführung auf dem Dach montiert wurden, begrenzte man die technisch machbare Neigung von 4° auf 2°, da sonst die Gefahr bestanden hätte, das die Schleifleisten die Fahrleitung beschädigen und umgekehrt. Dieser rein rechnerisch ermittelte Sicherheitswert des Neigungswinkels sollte später durch Praxisversuche wieder angehoben werden.

Ein Problem der GSt-Anlage war eine verzögerte Ansprechzeit, bedingt auch durch seperate Regelkreise in jedem einzelnen Wagen des Zuges. Wie sich bei den nur wenigen Versuchsfahrten 1973 auch sehr schnell herausstellte, wählte man den Drehpol zu niedrig, sodass empfindliche Passagiere unter der Reisekrankheit zu leiden gehabt hätten.

Der Fehlschlag veranlasste die DB, die verbaute Neigetechnik im 403 offiziell erst gar nicht in Betrieb zu nehmen oder später einzusetzen.

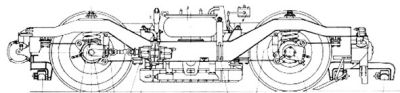

Drehgestelle:

Der Rahmen ist eine geschweißte Hohlkastenkonstruktion aus Stahl mit hydraulischer Stabilisierungseinrichtung. Über zwei Blattlenker sind die zwei Radsätze mit dem Drehgestellrahmen verbunden und mit Stahlfedern abgefedert.

Der Wagenkasten ist über zwei Luftfedern pro Dreh-

gestell abgestützt, die be- und entlüftet werden können.

Insgesamt wurden 28 Drehgestelle von MAN gebaut,

die ab Werk für eine Höchstgeschwindigkeit von

250 km/h konstruiert sind.

Grundaufbau:

Untergestell, Kastengerippe sowie Außenhaut wurden unter Verwendung von Strangpressprofilen in geschweißter Leichtmetallbauweise hergestellt und nach Fertigstellung auf Kupplungsebene

auf 150 t Druck geprüft.

Verwendete Legierungen:

- Aluminium/Zink/Magnesium

- Aluminium/Mangan/Magnesium

Auf den Bildern erkennt man sehr schön die Struktur des selbsttragenden und verwindungssteifen Röhrengebildes in einer Kombination von Spanten- und Schalenbauweise.

An der Herstellung beteiligte Firmen:

Mechanischer Teil Endwagen: LHB

Mechanischer Teil Mittelwagen: MBB

Drehgestelle: MAN

Elektrischer Teil: Zug1: AEG

Zug2: BBC

Zug3: Siemens

Endfertigung: LHB

Hauptdaten:

Bezeichnung:

Bauart:

Achsfolge:

Höchstgeschwindigkeit:

Stromsystem:

Spurweite:

Länge über Kupplung:

Länge Endwagen:

Länge Mittelwagen:

Drehzapfenabstand:

Breite (1m über SO.):

Fußbodenhöhe über SO.:

Drehgestelle:

Drehgestellachsstand:

Raddurchmesser(neu):

Dienstgewicht:

Mittlere Radsatzlast:

Fahrmotoren:

Nenn-/Dauerleistung:

Größte Anfahrzugkraft:

Größte Anfahrleistung:

Größte el. Bremskraft:

Größte Bremsleistung:

Bremsen (Bauart):

Steuerung:

Antrieb:

Sicherheitseinrichtungen:

2. Dokumentation des wagenbaulichen und elektrischen Teils

Copyright PM 2022