Probefahrt am 14. August 1973 zwischen Augsburg und Donauwörth. An diesem Tag wurde mit dem ET 403 erstmals 200 km/h gefahren. Zum Vergrößern Bild anklicken

1974 - Erste Planeinsätze, Tests und neuer Image-Träger der Bundesbahn

Am 7. März 1974 stellte die Bundesbahn mit einer Fahrt von München nach Donauwörth den neuen, futuristischen Zug erstmals offiziell vor. Während einer „rollenden Pressekonferenz“ mit

DB-Verantwortlichen sowie Teilnehmern aus Industrie und Politik wurde u.a. das verbesserte Leistungsbild der Bundesbahn durch den neuen Zug, sowie die geringen Entwicklungskosten von 2 Millionen DM gelobt.

Teil der Vorführfahrt war auch eine Beschleunigungs-Demonstration vom Stand auf Tempo 200.

Kurz zuvor hatte das BZA Minden Untersuchungen zu den Wärmedurchgangswerten des ET 403 durchgeführt. Dafür fuhr man mit Zug 1 (dreiteilig) in den 1066 Meter langen Friedatunnel bei Schwebda ein. Der Tunnel gilt wegen der sehr konstanten Temperaturen als „natürliche Klimakammer“. Aufgrund des 48stündigen Versuches konnte durch Messungen von Außen- und Innentemperatur

(mit 30° Celsius Differenz) die Güte der Wärmeisolation am ET 403 ermittelt werden.

Für die Planeinsätze war zeitweise vorgesehen, die Relation von München nach Dortmund als

Intercity "Hans Sachs" zu bedienen. Wegen des für den Zug besser geeigneten geringeren Fahrgastaufkommens entschied man sich dann aber für die Relation zwischen München und Bremen.

Die Aufgabenverteilung der Züge wurde wie folgt festgelegt:

- Eine Einheit für Versuchsfahrten der Zentralämter München oder Minden sowie Präsentationen

- Der zweite Zug für Testeinsätze als Intercity

- Die dritte Garnitur als Reservezug in München

Im Frühjahr 74 hielt man einen Start im IC-Regelverkehr zum Sommer noch für möglich.

Deswegen rührte die Bundesbahn für ihren neuen "Schienen-Star" auch kräftig die Werbetrommel:

Bei einer dreitägigen Deutschlandfahrt, vom 14. bis 16. April 1974, wurde der ET 403 groß in der Öffentlichkeit mit Presse und Fernsehen vorgestellt. Die Fahrt ging von München über Nürnberg - Würzburg - Frankfurt - Karlsruhe - Frankfurt nach Kassel - von dort am nächsten Tag nach Hannover und Bremen.

Das folgende Echo in den Medien war rundweg positiv und viele der Gäste von dem neuen Zug begeistert.

Die Rückfahrt nach München als IC 189 "Hermes" war der erste Planeinsatz* für die DB.

Am frühen Morgen des nächsten Tages (17.4.) ging es als IC 180 "Albrecht Dürer" wieder nach Bremen.

* Strenggenommen waren die meisten Fahrten in den nächsten Monaten "außerplan", da in den Fahrplänen lokbespannte Züge standen. So kamen die ET 403 gewollt 2-5 Minuten zu früh im nächsten Bahnhof an, um die Sprintqualitäten des neuen Zuges zu testen.

Anm.: Bilder + Link zu sehenswerten Filmimpressionen der Fahrt am 17. April auch auf dieser Webseite.

Man traute sich allerdings noch nicht, einen festen Umlaufplan zu erstellen. Grund:

Die Züge unterstanden direkt dem BZA München und konnten jederzeit zu Messfahrten angefordert werden.

Die ET 403 übernahmen im Sommer und Herbst 74 aber viele IC-Planleistungen im Probebetrieb auf der Strecke von München nach Bremen - als IC "Hermes", "Albrecht Dürer", "Riemenschneider" sowie

"Süd- und Nordwind". Die Einsätze wurden teilweise sehr kurzfristig festgelegt oder abgesagt.

Einen Präsentationseinsatz gab es vom 23. - 26. Mai 1974.

Zur Jahrestagung des BDEF in Kempten wurde Zug 1 von der Diesellok 218 218 (erste Lok in ozeanblau/beiger Lackierung) zur Fahrzeugschau geschleppt, da kein Fahrdraht vorhanden war.

12.000 Besucher hatte die Veranstaltung, auf der u.a. auch ein "Adler"-Nachbau gezeigt wurde.

Natürlich wurde auch weitergetestet: Im Sommer 1974 führte das BZA München "Erwärmungsmeßfahrten" mit einem 403er durch, bei denen das Temperaturverhalten von Fahrmotoren und Transformatoren geprüft wurde. Bei dem für die Unterhaltung zuständigen AW Stuttgart-Bad Cannstatt fanden zudem Probezerlegungen an verschiedenen Komponenten statt.

Im September 1974 kam Zug 2 nach Berlin und wurde auf der dort stattfindenden Instustrieausstellung einem staunenden Publikum präsentiert.

So ging es dem Winterfahrplan 1974/75 entgegen - dem Start der ET 403/404 im Intercity-Regelbetrieb...

Die erste und die letzte Lieferung von Triebwagen der Baureihe 403/404. Links 403 001 am 2. März 1973 bei der Überführung von Salzgitter nach nach München, hier in Hoheneggelsen. Rechts die Überführung des Speisetriebwagens 404 103 am 1. August 1973, also genau 5 Monate später. Bei der Fahrt von Donauwörth ins AW München-Freimann fotografierte Karl-Friedrich Seitz die Dienstfahrt mit 144 115 als Zuglok in Augsburg Hbf.

Zum Vergrößern Bilder anklicken

Die erste Fahrt auf dem Münchner Nordring am 7. Mai 1973 - zum Vergrößern Bild anklicken

Inbetriebnahme:

Ein ganzes Jahr später als eigentlich vorgesehen, wurde der Triebkopf 403 001 am 26. Februar 1973 auf dem Gelände von LHB erstmals der Presse vorgestellt. Alle Züge sollten im Bw München Hbf stationiert werden, die Abnahmen fanden im AW München-Freimann statt. Übergabe der ersten Wagen an die DB am:

2. März 1973 - 403 001

17. April 1973 - 403 002

17. April 1973 - 404 001

Am 17. April auch erste offizielle "Hochzeit" der einzelnen Wagen zu einer ET 403/404 Zugeinheit und Erteilung der vorläufigen Betriebszulassung (VOB).

VOB für die zweite Einheit im Mai, für die dritte im Juli 1973 (jeweils dreiteilig). Mit den Halbspeisewagen 404.1 ließ man sich mehr Zeit. Alle drei ARm wurden erst Monate später geliefert.

Für Gesamtansicht Bild anklicken

Die Baureihenbezeichnung "403" ist vermutlich von der Ellokbaureihe 103 abgeleitet, die auch für den 200 km/h schnellen Personenverkehr gebaut wurde. Da auch die Mittelwagen motorisiert sind, gab man Ihnen die Bezeichung 404, so das der Triebwagenzug vollständig und korrekt "Baureihe 403/404" heißt, wobei auch die sog. Kurzbezeichnung "ET 403" offiziell und legitim ist.

Anm. ..und "ET 403" klingt einfach gut :-)

Entwicklung:

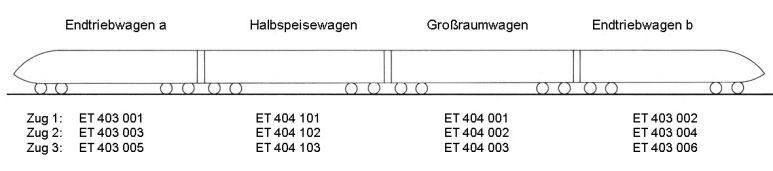

Die Ingenieure konzipierten einen vierteiligen, auf allen Achsen angetriebenen Zug mit jeweils zwei gleichen Endtriebwagen und zwei unterschiedlichen Mitteltriebwagen.

Erprobung und erste Planeinsätze:

Ab dem 7. Mai 1973 fanden mit der ersten dreiteiligen Einheit Einstellfahrten bis 120 km/h auf dem Münchner Nordring statt, am 23 Mai fuhr man bis Regensburg.

Der Speisewagen 404 101 wurde im Juni angeliefert, damit stand die erste 4teilige Garnitur zur Verfügung.

Im Juli gab es eine 160 km/h Präsentationsfahrt mit DB-und SNCF-Verantwortlichen sowie Probefahrten auf der Strecke zwischen Forchheim und Bamberg.

Mit der Auslieferung des Halbspeisetriebwagens 404 103 am 1. August 1973 war die "Flotte" komplett.

Die Zusammenstellung der Einheiten erfolgte nach den Anforderungen und nicht nach angeschriebenen Ordnungsnummern - z.B. fuhr man mit Endwagen Zug 2 (403 003/004) + Mittelwagen Zug 1 (404 001/101)

Um das reibungslose Funktionieren der einzelnen Wagen im Zugverband zu testen, wurden auch andere Zugbildungen ausprobiert - z.B. eine sechsteilige Garnitur.

Ab dem 14. August wurden mit Zug 1 (komplett) erstmals 200 km/h Schnellfahrten zwischen Augsburg und Donauwörth durchgeführt, am 16. August 215 km/h problemlos erreicht. Bei dieser Fahrt fuhr man bis nach Würzburg. Weitere Meßeinsätze nach Bamberg und zwischen München und Augsburg folgten.

Bei vielen der Versuchsfahrten ging es um die Laufeigenschaften. Zwischen 120 und 160 km/h war eine erhebliche Laufunruhe festzustellen, die auf die luftgefederten Drehgestelle zurückzuführen war.

Die Versuche mit den an Zug 1 montierten Schlingerdämpfern als Abhilfe begannen relativ bald nach der Ablieferung. Auch blockweises Fahren mit verschiedenen Geschwindigkeiten und den damit verbundenen Beschleunigungs- und Bremsmanövern testete man, um die geplante Leistungsfähigkeit für den Planbetrieb unter Beweis zu stellen.

Durch die äußerst positiven Ergebnisse der Versuchsfahrten (mit Ausnahme der GSt-Komponente) erfolgte die Endabnahme von Zug 2 am 28. August 1973. Die Einheit stand damit dem Bw München Hbf für den Probeeinsatz im Fahrgastbetrieb zu Verfügung. Abnahme Zug 1 am 9. September, Zug 3 am 25. September.

Zug 1 gab man am 20. September für mehrere Monate an das BZA Minden ab. Bei den folgenden Erprobungsfahrten auf der Schnellfahrstrecke zwischen Minden und Hamm erreichte der ET 403 eine Höchstgeschwindigkeit von 225,7 km/h.

Beim Bau erstellte Planungen, wie bei der 103 118 die Getriebeübersetzung zu ändern um mit dem ET 403 Geschwindigkeiten von bis zu 285 km/h fahren zu können, wurden allerdings nicht realisiert. Am Zug wären sowohl mechanisch als auch elektrisch viele Änderungen nötig geworden, außerdem hätte der Zug für Präsentationen, weitere Versuche und als Ausfallreserve für den Regeleinsatz nicht mehr zur Verfügung gestanden. Damals war der Start auf der Strecke München-Bremen noch für den Sommer 1974 angepeilt - im Wechsel mit den Zügen der BR 601/602.

Unterdessen baute die Versuchsanstalt München bei einem anderen ET 403 Messradsätze zur Laufwerksoptimierung ein.

1. Planung, Bau und Erprobung der ET 403

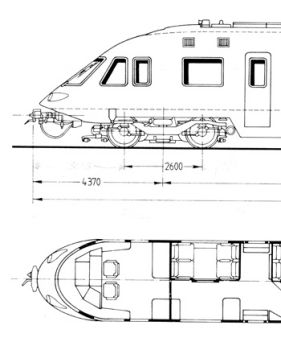

Für den Zug wurden nicht nur hohe technische

Leistungen verlangt, sondern auch besondere Ansprüche

an Form und Design gestellt.

„Windkanalversuche für Lokomotiven haben ein

parabelförmiges Profil in Grund und Aufriss als

günstigste Triebfahrzeugform für Zugbegegnungen

bei hoher Geschwindigkeit ergeben. So erscheint

die horizontale Umrisslinie des Kopfes der

elektrischen Lokomotive E 103 auch beim ET 403.

In der Vertikalen war das nicht ohne weiteres

möglich, weil beim ET 403 aus betrieblichen

Gründen eine Mittelpufferkupplung erforderlich ist.“

So entstand beim Design-Center des BZA München

zunächst der Entwurf des Endtriebwagens mit der

prägenden stark abgeschrägten Front. Das schließlich

gefertigte 1:10 Präsentationsmodell des ET 403 diente auch

zur Klärung von Seitenwand und Dachpartie mit dem

In Zusammenarbeit mit der TU Hannover wurden dann die Details bestimmt. Nach überarbeiteten Entwürfen baute man ein 1:1 Holz-Modell des Fahrzeugkopfes (Mock-up) als Anschauungs- und Funktionsmodell.

Es beinhaltete neben dem Führerstand

ein Sechsplatz-Abteil, ein Fünfplatz-Abteil,

Toilette sowie zwei Türen und den Übergang.

Das Mock-up diente zur Festlegung der

ergonomisch günstigsten Arbeits-

bedingungen für den Triebwagenführer und

der Innenausstattung, sowie zum schluss-

endlichen Design der Frontbeleuchtung und

der Überprüfung auf UIC- Bedingungen.

Danach benutzte die DB das Mock-up für

Präsentationszwecke - Das Bild zeigt das Modell

im Nürnberger Hbf im Mai 1973.

Windkanalversuche bestätigen die strömungsgünstige Ausbildung des Kopfteils (cw-Wert 0,68)

Bauauftrag:

Das Gesamtbudget des ET 403 Projektes hatte ein veranschlagtes Volumen von 17 Millionen DM -

2 Millionen DM für die Entwicklung und jeweils 5 Millionen DM pro vierteiliger Zugeinheit.

Tatsächlich wurden für die Herstellung pro Triebwagenzug dann aber 6,7 Millionen DM benötigt.

Den Auftrag zum Bau von 3 Prototypzügen erteilte die Deutsche Bundesbahn am 24. Mai 1970.

Folgende Herstellerfirmen wurden dafür beauftragt:

Mechanischer Teil:

-Linke-Hofmann-Busch GmbH (LHB)

-Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH (MBB)

-Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG (MAN) (Triebdrehgestelle)

Elektrischer Teil:

-Siemens AG (Siemens)

-Brown-Boveri & Co AG (BBC)

-Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft AG (AEG)

Die Endfertigung der Triebwagenzüge erfolgte durch LHB.

Ursprünglich war geplant, die Züge bereits Anfang 1972 zu erproben um den Regeleinsatz noch vor den olympischen Spielen in München zu starten. Doch schon bald war klar, das diese Terminierung nicht eingehalten werden konnte.

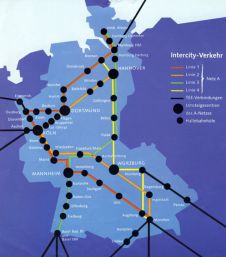

Ende der 1960er Jahre begann die Deutsche Bundesbahn sich einen

Plan für ein zukünftiges nationales Netz von schnellen

Zugverbindungen zu überlegen. Das Ergebnis war das rein

erstklassige Intercity Netz, das zum Sommerfahrplan 1971 in

Kraft trat (IC 71). Erstmals wurde hier das Takt-System mit

Zügen im starren 2 Stunden-Rhythmus und Verbindungsknoten

eingeführt.

Das IC-Netz sollte auch mit dem seit 1957 bestehenden

internationalen TEE-Netz verflochten werden.

TEE-Fahrgäste, damals hauptsächlich Geschäftsreisende sollten

im Intercity dabei denselben Komfort genießen können.

Die Reisehöchstgeschwindigkeit in dem kombinierten Netz

wurde auf 200 km/h festgelegt.

Während man bei den dazu nötigen Neubaustrecken bzw. der Ertüchtigung bestehender Streckenabschnitte noch am Anfang stand, war die Entwicklung der Schienenfahrzeuge für hohe Geschwindigkeiten bereits weiter.

Im Herbst 1963 erreichten die umgebauten E10 299 und E10 300 bei

Versuchsfahrten 200 km/h. Zur Internationalen Verkehrsausstellung 1965

in München wurde die E03 (103) vorgestellt und öffentliche

200 km/h-Demonstrationsfahrten veranstaltet. Das Echo war gewaltig

und so fuhr ab Mai 1966 der TEE „Blauer Enzian“ zwischen München

und Augsburg planmäßig mit 200 km/h. – Allerdings nur zwei Jahre lang.

Das Problem lag am 50% höheren Schienenverschleiß bei Geschwindig-

keiten über 160 km/h und der daraus resultierenden Kostenexplosion.

Nach Untersuchungen an Strecke und Fahrzeugen setzte sich schnell

die Erkenntnis durch, dass die starke Abnutzung des Oberbaus haupt-

sächlich durch eine Verringerung des Fahrzeug-Achsdrucks vermindert

werden könnte.

Als Alternative zum lokbespannten Zug für einen 200 km/h schnellen Verkehr wurde bereits 1968 ein Triebwagenzug vorgeschlagen, der das Gewicht des Antriebes auf den ganzen Zug verteilt, damit den Achsdruck verringert und so den Verschleiß mindert.

Mit Blick auf die 210 km/h schnelle japanische Tokaido-Bahn und deren Erfahrungen wurde

1969 dann damit begonnen, den neuartigen Triebzug für den zukünftigen Schnellverkehr zu entwickeln.

Anforderungen:

- Begrenzung der Gewichtskraft pro Achse auf max.16 Mp

- Verminderung der nicht abgefederten Massen durch Leichtbauweise

- Platzangebot für ca. 150 Fahrgäste (in Anlehnung an das TEE-Pflichtenheft)

- Höchstgeschwindigkeit 200 km/h mit der Möglichkeit, die Fahrzeugkonstruktion später auch

für das geplante 300 km/h schnelle Hochgeschwindigkeitsnetz verwenden zu können.

- Innenausstattung in TEE-Komfortstufe

- Gutes Beschleunigungs- und Bremsvermögen (Verkürzung der Reisezeit)

- Wende- und mehrfach-traktionsfähige Bauart (betrieblicher Vorteil in Kopfbahnhöfen, schnelles

Verstärken oder Abschwächen der Züge = flexible Platzkapazität ohne viel zu Rangieren).

Zusätzlich sollte eine aktive gleisbogenabhängige Wagenkastensteuerung (GSt) eingebaut werden, um im bestehenden Fernverkehrsnetz auf kurvenreichen Strecken schneller fahren zu können. Ab 1968 erprobte die DB die Neigetechnik in den Dieseltriebzügen der Baureihe 624 (634).

Der spannende Weg zur Baureihe 403/404

Copyright PM 2022